一、项目背景

由华熙生物科技股份有限公司、山东大学、清华大学、齐鲁工业大学、山东省科学院生物研究所联合承担的山东省重大科技创新工程项目“合成生物学关键技术体系研究及应用示范”(项目编号:2020CXGC010602),定位依托华熙生物在透明质酸为核心的生物活性材料和生物科技领域的龙头行业地位,有效组合技术创新和产业转化所需的各种生产要素,通过“理论探索+共性技术开发、应用示范、市场拓展”的产学研联动全过程创新,实现科技研发和市场应用之间的良性循环,反哺创新。

微生物多糖、寡糖及单糖等活性糖类物质和以益生菌为基础的微生物菌剂在医药、食品与生物工程等领域具有广泛应用价值,随着我国正式提出“双碳”目标和《山东省医养健康产业发展规划》等政策陆续出台,叠加我国老龄化程度进一步加深、全民健康认知不断提升、健康消费持续升级的发展趋势,明确的政策导向和广阔的市场空间使得医药与大健康产品的创新开发与绿色制造成为推动我省生物产业转型升级的迫切要求。微生物学、工程学、信息学等多学科交叉,融合基因工程、代谢工程、酶工程等多种先进技术手段的合成生物学,能够实现对现有生命过程或生物制造体系进行定向或重新设计改造,构建清洁、高效、可再生的生产模式,是推动现有生物产业组织提取、化学合成生产方式升级的有效手段,有望触发新的产业变革,引领新的产业模式和经济形态。

二、创新举措及项目进展

项目围绕全基因组规模编辑、先进动态代谢调控等多维度合成生物学工程化技术体系创新和集成应用,在产业发展、市场需求、高校先进科学技术和企业高质量发展四个层次实现定位统一和方向聚焦,在以高等院校为技术主导、企业实现产业化示范应用的责权利明确的管理组织体系下,创新了“各行其责+全员全过程参与”合作模式,建立了课题信息收集、通报与反馈机制,实现各课题单位及时有效掌握项目整体的基础研究、技术开发、工程转化最新进展,适时优化调整,充分发挥集群竞争合作优势,建立了人才、技术、资本和市场有效结合的“产-学-研”紧密联合创新机制。

图1 华熙生物携手山东大学联合成立“合成生物学联合创新中心”

项目聚焦糖类化合物及菌剂产业等“链条”重要节点,从源头创新,在绿色生物制造关键技术领域取得重要进展:

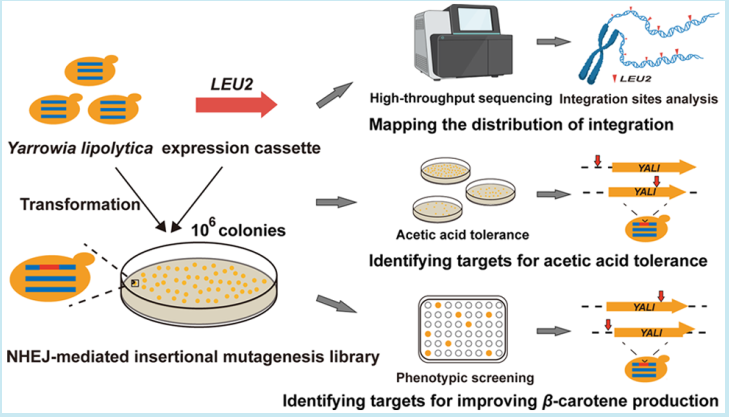

(1)首次绘制了非同源末端连接(NHEJ)介导的整合分布图,证明其可用于构建脂解耶氏酵母基因组规模的可追踪突变文库,并快速鉴定出改善β-胡萝卜素生物合成和乙酸耐受性的新靶点,实现β-胡萝卜素在解脂耶氏酵母的高效合成,发酵产率达到目前文献报道的工程菌最高水平。

图2 基于NHEJ介导整合构建的基因组规模突变文库快速优化β-胡萝卜素合成

(2)克隆并表征5个新的单功能肝素骨架合酶、10余种具有GalNAc和GlcA双糖基转移酶功能的软骨素合酶以及2种“典型”的双功能肝素骨架合酶,实现来源于Neisseria animaloris的NaKfiA在大肠杆菌中极高的重组表达,每升发酵细胞裂解液中纯化获得可合成14.65 mmol α1,4糖苷键的重组酶分子,催化效率较现有方法提高了约24倍。同时建立了一种基于两个单功能糖基转移酶、结构确定的肝素寡糖生物催化合成工艺,产率达到96%-98%。

(3)全细胞催化手段制备γ-氨基丁酸,目前发酵产率达到350 g/L以上,是行业一般水平的近2倍,并建立了高效的后处理纯化工艺。

三、取得的成效

项目自2020年立项至今,通过紧密的产学研联合全过程创新,在人才培养、关键技术开发、知识产权申请、产业带动和赋能等方面取得了积极成效,累计培养合成生物技术领域博士研究生4人,培养高级工程师5人,引进硕士研究生以上高层次人才12人,授权发明专利14项(含PCT发明专利1项),发表高质量论文16篇,新获批筹建山东省生物活性物合成生物学重点实验室,推动公司建立了以科学技术为底层支撑,覆盖原料绿色制造、生物医用材料结构修饰、配方设计和应用机理的全产业链研发创新和成果转化模式,带动产业上下游协同发展。

图3 华熙生物研究院赋能产业链上下游共赢发展

项目将国际前沿的合成生物学技术与我省生物产业深度融合,集成引入应用于肝素、β-胡萝卜素、唾液酸等兼具市场价值和战略价值同时又具备医疗康养与快速消费属性的生物材料绿色制造,实现了β-胡萝卜素发酵产率达到目前文献报道的工程菌最高水平,建立了分子和结构可控的肝素寡聚糖高效生物合成工艺,显着增强我省生物行业全基因组规模编辑、全景动态代谢调控、关键酶定向改造等核心技术水平和竞争力,带动提升关节炎治疗、抗血栓和凝血药物、创伤修复、药物载体等医药领域的产品升级和质量安全,为功能性护肤品、食品等大众消费领域注入新的活力,全方位提升人们的健康消费水平,赋能我省生物医药与大健康产业的高质量发展。

编辑:朱荷宇

- 热点推荐

- 相关阅读

济南市人民政府印发关于加快生物医药与大健康产...

10-09

济南市人民政府印发关于加快生物医药与大健康产...

10-09 我市开展生物医药产业调研活动

05-24

我市开展生物医药产业调研活动

05-24